| 上吉田 かみよしだ 地図 | |

| 浅間 あさま 地図 | |

| 新屋 あらや 地図 |

| 山梨県富士吉田市の写真 富士吉田市公式ホームページ:https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/ |

| 富士吉田市上吉田 | ▼ 富士吉田市浅間 ▼ |

| 富士吉田市上吉田/北口本宮冨士浅間神社 地図 Trail-20221011、20250914 |

| ●冨士浅間神社の北1.5kmにある金鳥居。吉田口登山道の一番初めにあり、一之鳥居とも呼ばれる。 撮影地 ★扁額 |

|

| ●昔(昭和初期?)の写真。神の山・富士山の結界になる。 ★解説板 |

|

| ●社頭の一之鳥居。1km程北の旧冨士道にも同形の唐銅鳥居(1788年建立)がある。 解説板 |

|

| ●樹齢800年を超える杉や桧と灯籠が並ぶ参道。中程にあった仁王門は明治に破却され、礎石だけが残っている。 |

|

| ●富士山大鳥居。日本神話の時代、日本武尊は東国遠征の際に当地に立ち寄り、富士山の神霊を遥拝した。 解説板 |

|

| ●随身門(重文)。奈良時代、現在地に浅間大神を祀り、大塚丘に日本武尊が祀られた。 解説板 |

|

| ●手水舎(重文)。当神社は世界遺産富士山の構成資産になっている。 解説板 |

|

| ●神楽殿(重文)。毎年夏に富士吉田梅若薪能が開催される。 |

|

| ●拝殿(重文)。前庭に樹齢千年のご神木「冨士太郎杉」と「冨士夫婦ヒノキ」が聳えている。 由緒 |

|

| ●拝殿扁額。各地の富士講等から奉納された色々が並び、奥まった位置に「北口本宮」の扁額がある。 |

|

| ●吉田口登山道は金鳥居から始まり、境内を経て冨士登山門鳥居に至る。 |

|

| ●本殿後方にある吉田口登山道の起点となる冨士登山門鳥居。扁額は冨士山、石柱は冨士北口登山本道。 |

|

| ●鳥居横の井田浅行藤開翁之像(井田浅一郎/浅行藤開)。往時の富士講登拝姿であろうか。 |

|

| ●冨士登山門鳥居の先にある祖霊社。富士登山者が参拝する重要な場所の一つ。 |

|

| ●祖霊社の後方にある道案内標識。馬返までは吉田口遊歩道となっている。 |

|

| ●冨士浅間神社の南300mにある大塚丘。北口本宮冨士浅間神社の創始の地になる。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●日本武尊を祭祀する大塚社。日本武尊はこの丘上に立ち、富士の神山を遥かに拝したとされる。 |

|

| 富士吉田市上吉田/富士山吉田口登山道・吉田ルート Trail-20250914 ※合目の数字が地理院地図と現地標識等で異なる場合は併記[地理院(現地)]しています |

|

●北口本宮冨士浅間神社起点 :標高差2,906m、往復コース距離36km、コースタイム↑10時間、↓7時間 ●馬返起点 :標高差2,336m、往復コース距離21km、コースタイム↑ 7時間、↓5時間 ●富士スバルライン五合目起点:標高差1,471m、往復コース距離14km、コースタイム↑ 6時間、↓4時間 |

|

|

| ●旧冨士道に建つ金鳥居(標高800m)。吉田口登山道の一番初めにあり、一之鳥居とも呼ばれる。 撮影地 |

|

| ●北口本宮冨士浅間神社にある冨士登山門鳥居(標高870m)。吉田口登山道の起点になる。 撮影地 |

|

| ●中ノ茶屋(標高1,100m)。北口本宮冨士浅間神社と馬返との中間地点になる。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●茶屋周囲にある富士講の登山記念碑。 |

|

| ●北口本宮冨士浅間神社から馬返まで続く吉田口遊歩道。平行して自動車道も通っている。 |

|

| ●[馬返]自動車道の終点にある広い駐車場。 |

|

| ●[馬返]大文司屋。富士スバルライン開通(1964年)の影響で閉鎖していたが、令和2年に復活再開した。 |

|

| ●[馬返]大文司屋周囲にある富士講の登山記念碑。 |

|

| ●[馬返]石造鳥居。富士山の神使である猿が鳥居両脇に配置されている。 ★猿像 |

|

| ●[馬返]冨士山禊所跡。 ★解説板 |

|

| ●[馬返]禊所跡の横にある富士嶽神社跡。地理院地図に鳥居マークが記されている。 |

|

| ●[馬返]禊所跡の横から、吉田口登山道が山頂まで続いている。 撮影地 |

|

| ●[馬返]樹林帯内の歩きやすい登山道が続く。 |

|

| ●一合目(1,520m)。鈴原社。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●二合目(1,720m)。冨士御室浅間神社の奥宮(旧本宮)。 撮影地 ★解説板 |

|

|

| ●三合目(1,840m)。三軒茶屋跡。建物は三社宮。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●三合五勺(四合目、1,970m)。大黒小屋跡。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●四合目(四合五勺、2,040m)。御座石浅間社跡と井上小屋跡。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●四合五勺(五合目、2,130m)。早川館跡。 撮影地 ★当時の写真 |

|

| ●たばこ屋跡。 ★解説板 |

|

| ●五合目(2,160m)。不動小屋跡と雲切不動神社。手前は雨水流から登山道の浸食を防ぐ浸透桝。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●五合目。富士森稲荷社。 撮影地 |

|

| ●五合目(2,230m)。山小屋は佐藤小屋。 撮影地 |

|

| ●佐藤小屋の横にある小御岳道分岐。左上で山頂へ、右で富士スバルライン五合目の小御岳神社へ至る。 ★解説板 |

|

| ●[富士スバルライン五合目(2,300m)]ここが吉田ルートの起点になる。奥に登下山道ゲート。 撮影地 ★案内図 |

|

| ●[富士スバルライン五合目]広場周りにレストラン、郵便局、土産物店、宿泊施設、管理センターが並んでいる。 |

|

| ●[富士スバルライン五合目]冨士山小御嶽神社。富士山より前から存在していた小御嶽の山頂にあたる。 撮影地 |

|

| ●[富士スバルライン五合目]鳥居扁額は冨士山大社。富士登拝者の守護神になる。 |

|

| ●[富士スバルライン五合目]神社後方にある展望台から富士山の眺め。 |

|

| ●五合目(六合目、2,240m)。山小屋は里見平星観荘。閉山期間は通行止めの板ゲートが設置されている。 撮影地

※ここから先は「富士登山における安全確保のためのガイドライン」を遵守することが求められる |

|

| ●五合五勺(2,300m)。経ヶ岳と呼ばれる場所。日蓮聖人像や八角堂常唱殿がある。 撮影地 ★解説板 |

|

| ●五合目から六合目にかけての登山道。低木の樹林帯が続く。 |

|

| ●六合目(2,390m)。富士山安全指導センター。右へ行くと泉ヶ滝を経て、富士スバルライン五合目に至る。 撮影地 |

|

| ●六合四勺(2,610m)辺りから、山頂方向の眺め。右上に山頂の久須志岳が望める。 |

|

| ●六合五勺(2,700m)。山小屋は花小屋。 撮影地 |

|

| ●六合五勺(七合目、2,720m)。山小屋は日の出館。 撮影地 |

|

| ●六合六勺(七合目、2,740m)。山小屋はトモエ館。 撮影地 |

|

| ●トモエ館のベンチから麓の眺め。左奥の河口湖は雲の下。 |

|

| ●六合七勺(七合目、2,780m)。富士山七合目救護所。 撮影地 |

|

| ●六合七勺(七合目、2,790m)。山小屋は鎌岩館。 撮影地 |

|

| ●六合七勺(七合目、2,810m)。山小屋は富士一館。 撮影地 |

|

| ●七合目(本七合目、2,870m)。山小屋は鳥居荘。 撮影地 |

|

| ●七合目(2,910m)。山小屋は東洋館。 撮影地 |

|

| ●七合三勺(3,040m)。山小屋は太子館。 撮影地 |

|

| ●七合三勺(3,080m)。山小屋は蓬莱館。 撮影地 |

|

| ●七合五勺(八合目、3,200m)。山小屋は白雲荘。 撮影地 |

|

| ●七合五勺(3,250m)。山小屋は元祖室。山小屋に隣接して、冨士山天拝宮と烏帽子岩宮がある。 撮影地 |

|

| ●八合目(3,360m)。山小屋は富士山ホテル。ここで須走/吉田ルートの各登山道が合流する。 撮影地 |

|

| ●八合目(3,370m)。山小屋はトモエ館。手前に浅間大社境内を示す本八合目石碑。 撮影地 |

|

| ●八合目(3,370m)。山小屋は胸突江戸屋(上江戸屋)。 撮影地 |

|

| ●八合目辺りから山頂方向の眺め。山頂まで九十九折道が1.2km続く。 |

|

| ●八合五勺(3,450m)。山小屋は御来光館。 撮影地 |

|

| ●九合目(3,570m)。迎久須志神社鳥居。 撮影地 |

|

| ●九合目(3,580m)。迎久須志神社。富士山本宮浅間大社の末社になるが、現在は閉鎖されている。 撮影地 |

|

| ●迎久須志神社の辺りから麓の眺め。 |

|

| ●山頂まであと100mの地点。石が増えて歩きにくく、落石してこないかと不安になる。 |

|

| ●山頂手前(3,710m)の久須志神社鳥居と狛犬。 撮影地 |

|

| ●須走口/吉田口頂上(3,715m)。目の前に久須志神社がある。 撮影地 |

|

|

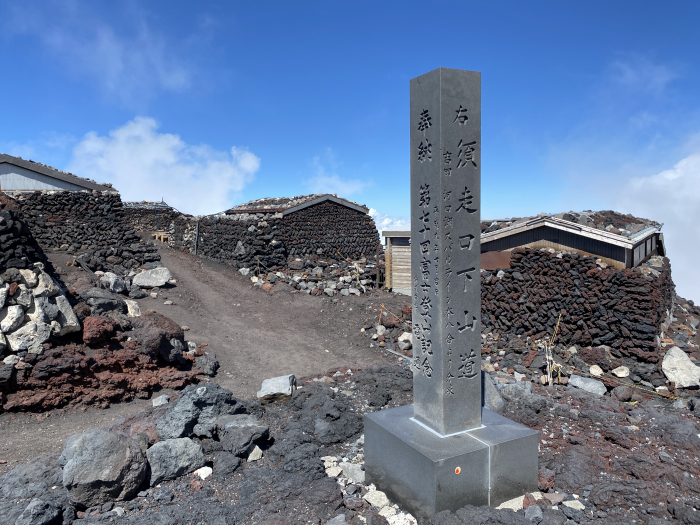

| ●須走口/吉田口下山道の取り付き。須走口下山道の石柱がある。 撮影地 |

|

| ●下山道取り付きから出た所にある鳥居。久須志神社境内地との結界? |

|

| ●下山道。見晴らしが良いと楽しいが、ガスがかかると単調で、辛く長い下山になる。 |

|

| ●須走/吉田ルートの下山道は、この下江戸屋分岐で分かれる。ここでミスすると、復帰するのに難儀する。 撮影地 |

|

| ●七合目公衆トイレ。 撮影地 |

|

| ●六合目手前にある落石シェルター。富士山大規模落石事故(1980年に発生)を受けて設置された。 撮影地 |

|

| ▲ 富士吉田市上吉田 ▲ | 富士吉田市浅間 | ▼ 富士吉田市新屋 ▼ |

| 富士吉田市浅間/新倉富士浅間神社あらくらふじせんげん神社 地図 Trail-20221011 |

| ●大鳥居。平安初期、平城天皇御親筆になる三国第一山の勅額が奉納された。 |

|

| ●石階段を上がった所から境内の眺め。当神社は世界遺産ではないが富士山(の噴火)との関係は深い。 |

|

| ●手水舎。新倉山中腹にあり、階段や坂道が多い代りに富士山の眺望が良い。 |

|

| ●舞殿。戦国時代、武田軍は戦勝を祈願し新倉山に布陣して戦に勝利した。 |

|

| ●拝殿。当地の氏神として飛鳥時代に創建された。 |

|

| ●拝殿扁額。延暦大噴火(平安初期)の際に富士山鎮火祭が斎行された。 |

|

| ●天気次第で境内から鳥居越しに富士山が望める。中央高天原遥拝地という看板が立っている。 |

|

| ●忠霊塔後方に展望デッキがリニューアルオープンし「富士山眺望日本一」を謳っている。 ※正面に富士山が望める |

|

| ▲ 富士吉田市浅間 ▲ | 富士吉田市新屋 | ▼ page end ▼ |

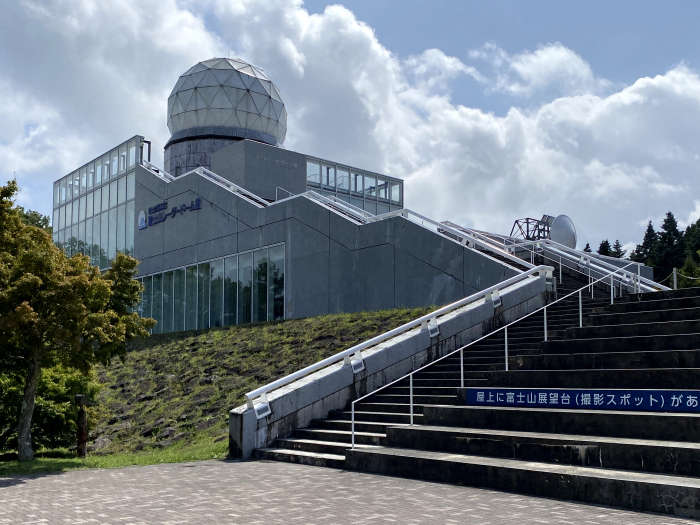

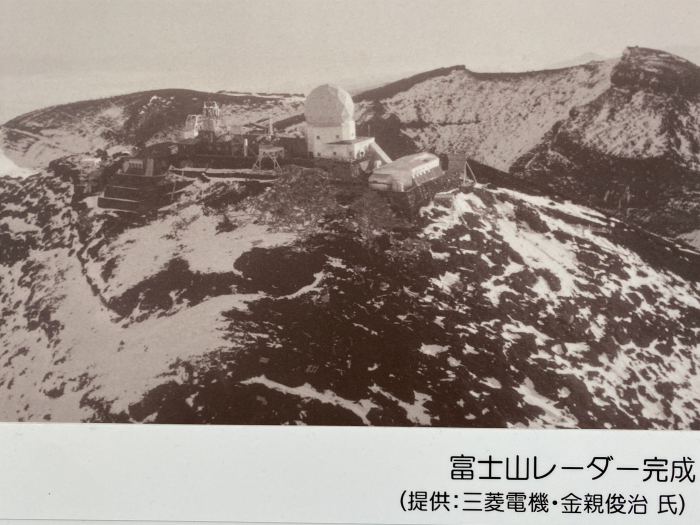

| 富士吉田市新屋/富士山レーダードーム館 地図 Trail-20250914 |

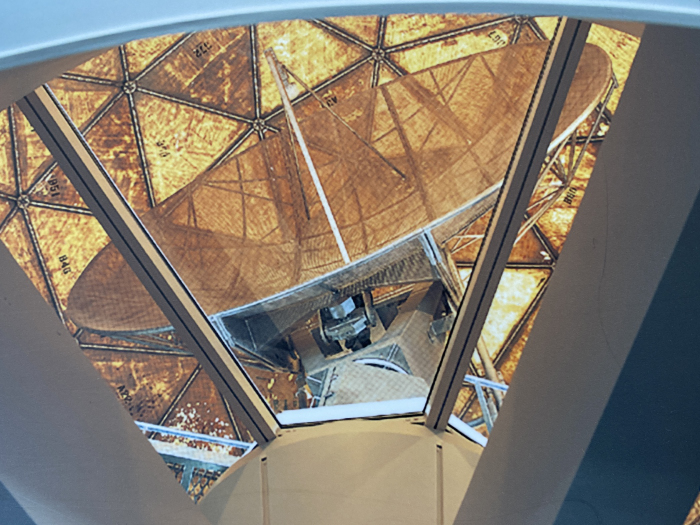

| ●富士吉田市が建設(2004年)した体験学習施設。富士山頂にあった気象レーダー等の機器が移設展示されている。 |

|

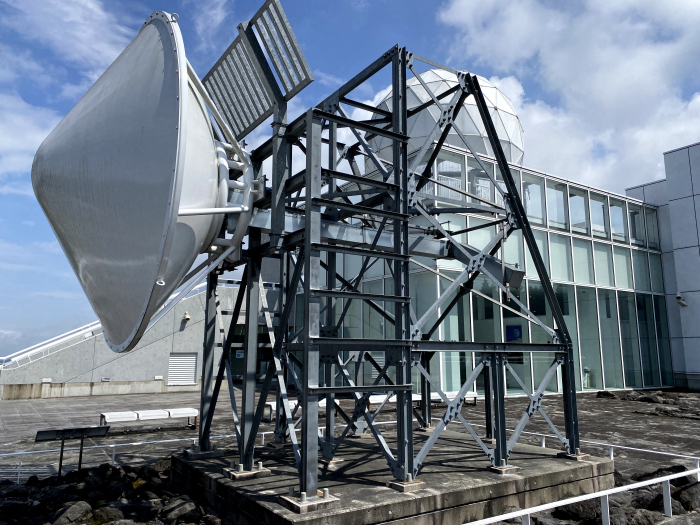

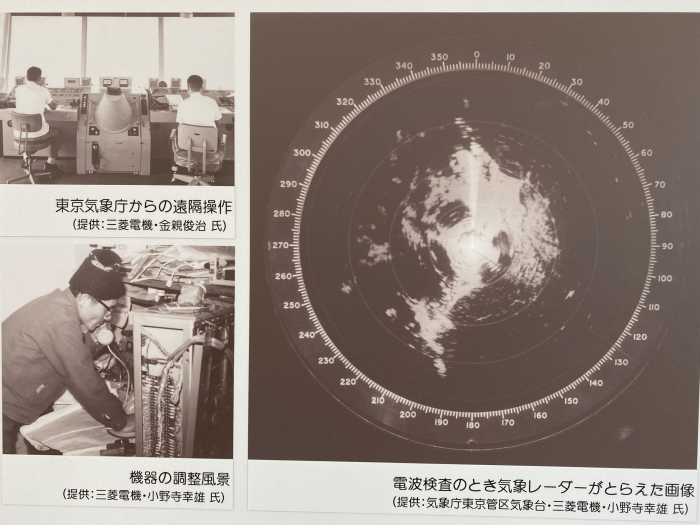

| ●富士山頂と気象庁東京局を電波で結び、レーダー映像を届けていたレーダーリレーアンテナ。 ★ |

|

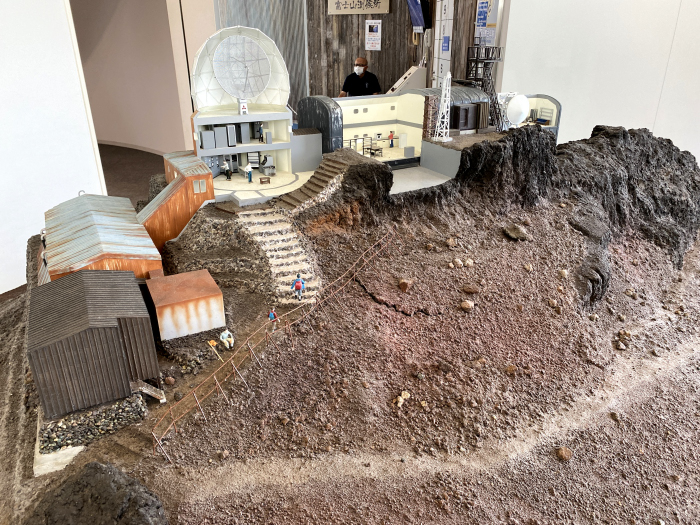

| ●富士山剣ヶ峰の富士山測候所ジオラマ。有人気象観測は1932年から始まり、気象レーダーは1964年に設置された。 |

|

| ●富士山測候所は2004年に有人観測を終えて閉鎖され、現在は無人の富士山特別地域気象観測所になっている。 |

|

| ●気象レーダーの送受信装置。 ★説明図 拡大図 |

|

| ●気象レーダーの送信電波を作るマグネトロンという真空管。出力1,500kw、Sバンド2.8GHz、水冷。 |

|

| ●気象レーダーの制御装置と指示装置。富士山測候所は「台風監視の砦」と呼ばれていた。 |

|

| ●展示パネルから引用。1964年の気象レーダー建設風景。 |

|

|

|

|

|

| ▲ 富士吉田市新屋 ▲ | page end |